- 最終更新日: 2025.07.30

- 公開日:2022.02.10

オムニチャネルとは?注目される理由やポイント、導入事例を解説

- EC

- オムニチャネル

- お役立ち情報

- クラウドEC

- マーケティング

- 用語・知識

オムニチャネル(Omnichannel)とは、実店舗やECサイト、スマートフォンアプリ、SNSといった、企業と顧客のあらゆる接点(チャネル)をシームレスに連携させ、一貫性のある優れた顧客体験を提供するマーケティング戦略です。

スマートフォンの普及により顧客の購買行動が大きく変化した現代において、オムニチャネルは、顧客との関係を深め、ビジネスを成長させるために不可欠な戦略となっています。

この記事を読めば、オムニチャネルの全体像から、自社で導入を検討する際の具体的なポイントまで、全てを理解できます。

目次

オムニチャネルの基本:全ての顧客接点を繋ぐ戦略

まず、オムニチャネルの核心となる考え方を理解しましょう。

まず、オムニチャネルの核心となる考え方を理解しましょう。

オムニチャネルの「オムニ(Omni)」は「全ての」を意味します。つまりオムニチャネルとは、企業が持つ実店舗、ECサイト、アプリ、SNS、コールセンターといった全てのチャネルを統合し、顧客がどのチャネルを利用しても、まるで一つの窓口でサービスを受けているかのような、途切れのない購買体験を提供する戦略、そのものです。

顧客はチャネルの違いを意識することなく、「店舗で見た商品を、帰りの電車でアプリから購入し、最寄りの別の店舗で受け取る」といった自由な購買が可能になります。そして企業側は、全てのチャネルから得られる顧客データを一元管理し、一人ひとりに最適化されたアプローチを実現します。

なぜ今、オムニチャネルが重要視されるのか?

では、なぜこれほどまでにオムニチャネルが重要視されるのでしょうか。その背景には、スマートフォンとSNSの普及による、顧客の購買行動の劇的な変化があります。

では、なぜこれほどまでにオムニチャネルが重要視されるのでしょうか。その背景には、スマートフォンとSNSの普及による、顧客の購買行動の劇的な変化があります。

現代の顧客は、いつでもどこでもスマートフォンを使って情報を収集します。店舗で気になった商品のレビューをその場でSNSや比較サイトで調べ、最も条件の良いECサイトで購入することは、もはや日常的な光景です。

このようにオンラインとオフラインの境界線が曖昧になった顧客行動に対応するためには、企業側もチャネルを分断して考えるのではなく、全ての接点を連携させ、顧客が「欲しい」と思ったその瞬間に、最適な方法で商品やサービスを提供する必要があります。顧客一人ひとりの購買ジャーニーに寄り添うことが、顧客満足度を高め、選ばれ続けるブランドになるための鍵となります。

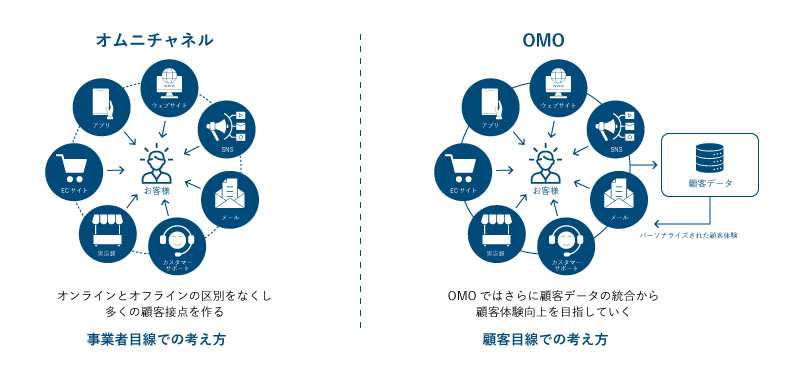

【図解】オムニチャネルと類似用語の違い

オムニチャネルをより深く理解するために、混同されがちなマーケティング用語との違いを明確にしておきましょう。これらの用語は似ていますが、顧客との関係性の捉え方に本質的な違いがあります。

マルチチャネル:接点は多いが、連携はない

企業が複数のチャネルを持つ状態ですが、各チャネルは独立して運営され、在庫や顧客データは連携していません。

クロスチャネル:接点間で部分的に連携

複数のチャネル間で、在庫情報などを部分的に連携させる戦略です。「店舗にない商品をECの在庫から取り寄せる」などが可能になります。

O2O(Online to Offline):オンラインからオフラインへの送客

Webサイトやアプリでクーポンを配布するなど、オンライン施策で実店舗への来店を促します。オンラインとオフラインを別のものとして捉え、顧客を誘導することが目的です。

OMO(Online Merges with Offline):オンラインとオフラインの融合

オンラインとオフラインの境界を完全に取り払い、融合させることで新しい顧客体験を創出する考え方です。オムニチャネルがさらに進化した概念と言えます。

オムニチャネルがもたらす4つの強力なメリット

オムニチャネルの概念を理解したところで、次に導入によって得られる具体的なメリットを見ていきましょう。

オムニチャネルの概念を理解したところで、次に導入によって得られる具体的なメリットを見ていきましょう。

(1) 顧客満足度の飛躍的な向上

最大のメリットは、顧客満足度の向上です。「店舗に在庫がなくてがっかりする」「ECと店舗でポイントが別々」といったストレスから解放され、いつでも自分に最適な方法で買い物ができるシームレスな体験は、顧客のブランドへの信頼と愛着(ロイヤルティ)を育みます。

(2) ブランドイメージの一貫性と向上

全てのチャネルでブランドイメージやメッセージを統一できるため、顧客はどの接点においても一貫したブランドの世界観を体験できます。これによりブランディング効果が高まり、顧客の中に強固なブランドイメージを確立できます。

(3) 機会損失の削減と在庫管理の最適化

全チャネルの在庫情報をリアルタイムで一元管理できるため、「店舗在庫が切れてもEC倉庫から発送する」といった柔軟な対応が可能です。販売機会の損失を最小限に抑え、在庫管理を最適化します。

(4) バックオフィス業務の効率化

チャネルごとにバラバラだった在庫管理、顧客管理、受発注業務などを一元化できます。業務の重複や煩雑さが解消され、全体の業務効率が大幅に向上。生まれたリソースを、より質の高い顧客対応に充てられます。

導入の前に知るべき3つの障壁と乗り越え方

多くのメリットがある一方、オムニチャネルの導入は決して簡単ではありません。事前に課題を理解し、対策を練ることが成功への近道です。

多くのメリットがある一方、オムニチャネルの導入は決して簡単ではありません。事前に課題を理解し、対策を練ることが成功への近道です。

(1) 高額な導入・運用コスト

最大の障壁はコストです。システム連携のための初期開発費用や、データ統合プラットフォームの利用料、新たなオペレーションのための人件費や研修コストなど、多額の投資が必要になる場合があります。

【対策】: 最初から大規模なシステムを組むのではなく、ECと実店舗など特定のチャネル間の連携からスモールスタートし、効果を検証しながら段階的に拡大していくアプローチが有効です。

(2) 効果を実感するまでの時間

オムニチャネルは、顧客満足度やブランドロイヤルティといった長期的な成果を目指す戦略です。導入後すぐに売上が急増するような即効性は期待できず、効果を実感できるまでには、一定の時間と継続的な改善活動(PDCA)が必要です。

【対策】: 「顧客単価」や「チャネル横断での購入率」など具体的なKPIを設定し、定期的に効果を測定しながら、粘り強く施策を継続することが求められます。

(3) 実店舗の役割の再定義

ECサイトやアプリの利便性が向上すると、顧客が実店舗に足を運ぶ動機が薄れ、店舗の売上が一時的に減少するリスクがあります。

【対策】: 実店舗を「商品を実際に試せる場所」「専門スタッフに相談できる場所」「ブランドの世界観を体感できる場所」として再定義し、オンラインでは提供できない付加価値を創出することが重要です。

オムニチャネル化を成功に導く5つのステップ

それでは、実際にオムニチャネル化はどのように進めればよいのでしょうか。成功に導くための5つのステップを紹介します。

それでは、実際にオムニチャネル化はどのように進めればよいのでしょうか。成功に導くための5つのステップを紹介します。

Step1. 戦略の策定とロードマップの作成

まず「誰に、どのような顧客体験を提供したいのか」というビジョンを明確にし、最終的なゴールを定めます。その上で、ゴール達成までの具体的なマイルストーンや担当者を記したロードマップを作成し、関係者全員で共有します。

Step2. ペルソナとカスタマージャーニーマップの設計

理想の顧客像「ペルソナ」を設定し、そのペルソナが商品を認知してからファンになるまでの一連の行動、思考、感情を可視化した「カスタマージャーニーマップ」を作成します。これにより、各顧客接点における課題や、あるべき体験が明確になります。

Step3. 全社的なビジョンと役割の共有

オムニチャネルは、マーケティング部門だけでなく、店舗、EC、物流、システムなど、社内のあらゆる部門が連携して初めて実現します。策定したビジョンや各チャネルの役割を全社で共有し、部門の垣根を越えて協力できる体制を築くことが不可欠です。

Step4. データ連携基盤(プラットフォーム)の構築

オムニチャネルの心臓部となるのが、顧客情報、在庫情報、ポイント情報などをリアルタイムで統合・管理するシステム基盤です。このデータ連携がなければシームレスな体験は実現できません。オムニチャネルの成否は、柔軟なデータ連携が可能なプラットフォームの選定にかかっていると言っても過言ではありません。

Step5. 実行と効果検証(PDCA)

計画を実行に移した後は、設定したKPIをもとに効果を定期的に検証します。カスタマージャーニーマップで描いた仮説と実際の顧客行動とのギャップを分析し、改善を繰り返すことで、顧客体験の質を継続的に高めていきます。

【最新版】国内企業のオムニチャネル導入成功事例4選

ここでは、オムニチャネル戦略を実践し、成功を収めている企業の最新事例をご紹介します。

ここでは、オムニチャネル戦略を実践し、成功を収めている企業の最新事例をご紹介します。

イオン:アプリと店舗が連携し、新たな買い物体験を提供

総合スーパーのイオンは、アプリを起点としたオムニチャネルを推進。アプリで店頭商品のバーコードをスキャンするとレシピ情報が表示されたり、店舗で品切れの商品をECで注文・決済し後日配送したりと、顧客の「不便」を解消する新しい買い物体験を創出しています。

無印良品:アプリ「MUJI passport」を顧客とのハブに

無印良品は、アプリ「MUJI passport」を顧客とのあらゆる接点のハブとして活用。来店や購入でマイルが貯まりポイントに交換できる仕組みや、顧客の行動履歴に基づいたクーポン配信で、店舗への来店や継続的な購買を促進しています。

JINS:「JINSアプリ」によるシームレスな購買体験

メガネブランドのJINSは、「JINSアプリ」で優れた顧客体験を提供。アプリが会員証兼保証書となり、過去に購入した商品の度数情報を管理できます。これにより、顧客はどの店舗でもECでも、スムーズに自分に合ったメガネを再購入できます。データ連携が見事に機能している好例です。

ユニクロ:店舗とECの垣根をなくした理想的な顧客体験

ユニクロは、オムニチャネル戦略の代表的な成功企業です。ECで購入した商品を最短2時間で店舗で受け取れるサービスや、店舗にない在庫をECから取り寄せるサービスを提供。顧客は店舗とECの垣根を感じることなく、自分に最も都合の良い方法で買い物を楽しめます。

オムニチャネルの未来:AI活用と進化する顧客体験

最後に、オムニチャネルの未来について見ていきましょう。今後の戦略の中心となるのがAI(人工知能)とデータ活用の高度化です。

最後に、オムニチャネルの未来について見ていきましょう。今後の戦略の中心となるのがAI(人工知能)とデータ活用の高度化です。

膨大な顧客データをAIが分析することで、一人ひとりの趣味嗜好や次の購買タイミングを予測し、高度にパーソナライズされた商品推薦や情報提供が可能になります。

また、店舗カメラで顧客の動線を分析したり、インフルエンサーがライブ配信で商品を販売する「ライブコマース」を取り入れたりと、オンライン・オフラインを問わずあらゆるデータが顧客体験(CX)の向上のために活用されていくでしょう。

優れた顧客体験(CX)は、それを支える従業員の体験(EX)の向上と密接に関わっています。今後は、データを活用して従業員の業務負担を軽減し、より質の高い接客に集中できる環境を整えることも、オムニチャネル戦略の重要な要素となります。

まとめ:顧客体験を最大化するオムニチャネル戦略を始めよう

オムニチャネルとは、単にチャネルを増やすことではなく、それらを連携させて一貫した質の高い顧客体験を提供するための重要な経営戦略です。

オムニチャネルとは、単にチャネルを増やすことではなく、それらを連携させて一貫した質の高い顧客体験を提供するための重要な経営戦略です。

導入にはコストや時間といった課題もありますが、計画的に進めることで、顧客満足度の向上、機会損失の削減、業務効率化など、計り知れないメリットをもたらします。

顧客の購買行動が多様化・複雑化し続ける現代において、オムニチャネルへの取り組みは、企業の競争力を左右する決定的な一手となるでしょう。この記事を参考に、あなたのビジネスでも顧客との新しい関係を築く旅を始めてみてはいかがでしょうか。