- 最終更新日: 2025.08.19

- 公開日:2021.12.22

ECモール構築、楽天型とAmazon型どちらを選ぶ?メリット・デメリットを種類別に徹底比較

- EC

- お役立ち情報

- モール

EC(電子商取引)市場の拡大に伴い、複数のショップを一つのサイトに集約した「ECモール」への注目がますます高まっています。経済産業省が発表した「令和5年度 電子商取引に関する市場調査」によると、2023年の日本国内におけるBtoC-EC(消費者向け電子商取引)の市場規模は24.8兆円(前年比 9.23%増)に達しており、その成長は続いています。

これほどの巨大市場において、自社でECモールを構築して新たな収益の柱としたい運営者の方、あるいは集客力のあるモールに出店して売上を伸ばしたい事業者の方も多いのではないでしょうか。

しかし、ECモールと一言でいっても、楽天市場のような「テナント型」と、Amazonマーケットプレイスに代表される「マーケットプレイス型」では、その仕組みや成功戦略が大きく異なります。

そこでこの記事では、ECモールの構築や出店を検討しているすべての方を対象に、各タイプの特徴からメリット・デメリット、そして現代の主流となりつつある「ハイブリッド型」までを、徹底的に比較・解説します。

目次

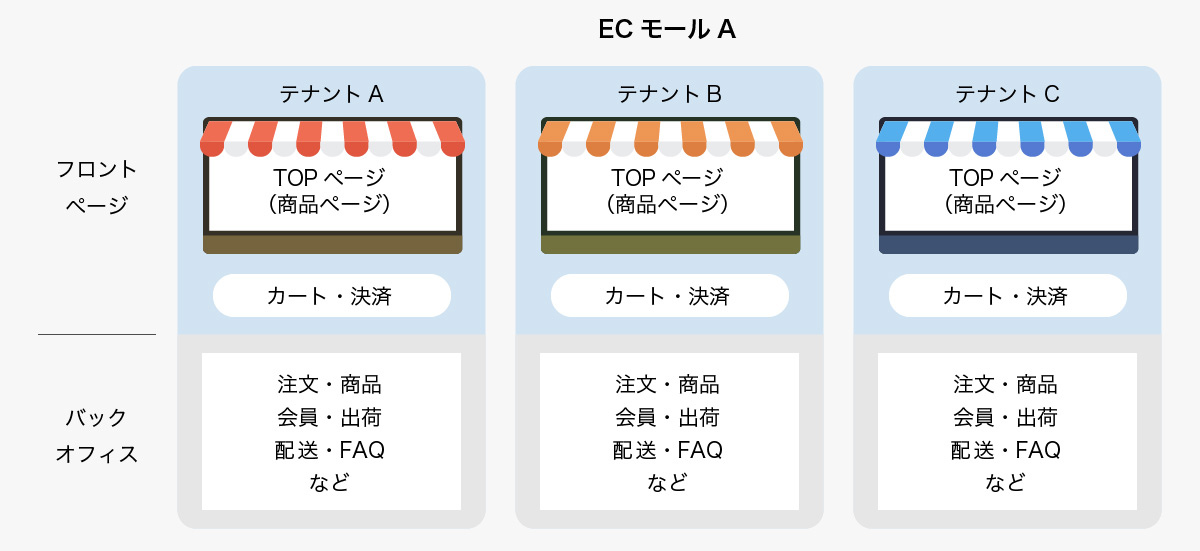

ECモールの代表的な3つのタイプ

ECモールは、出店形態によって大きく3つのタイプに分類できます。それぞれの構造を理解することが、自社の目的や事業フェーズに合った最適なモデルを見つけるための第一歩です。

- テナント型: プラットフォームが貸し出す仮想の”土地”に、各事業者が自身の”お店”を出店する「商店街」モデル。

- マーケットプレイス型: プラットフォームが用意した”市場”に、各事業者が”商品”を出品する「カタログ」モデル。

- ハイブリッド型: 上記2つの特徴を併せ持ち、柔軟な運営を可能にする「進化形」モデル。

それでは、各タイプの詳細を「運営者」と「出店者」双方の視点から掘り下げていきましょう。

タイプ1:テナント型(出店者の“個性”が光る商店街モデル)

テナント型は、オンライン上の巨大なショッピングモールそのものです。出店者はそれぞれが独立した店舗ページを持ち、デザインの自由度が高く、独自のブランディングを展開できるのが最大の特長です。代表例として、楽天市場やYahoo!ショッピングが挙げられます。

運営者側の視点

メリット

- 安定した収益モデル:出店者からの月額固定費(テナント料)が主な収益源となるため、モールの流通額に左右されにくく、安定した収益基盤を築けます。

- 運営リソースの集中:商品登録や顧客対応といった店舗ごとの日常業務は各出店者に委ねられます。そのため運営者は、モール全体の集客施策やシステム改善といった、プラットフォーム価値の向上にリソースを集中できます。

デメリット

- 出店者への依存度:店舗ページの品質や顧客対応は各出店者のスキルに依存します。そのため、出店者へのサポート体制を整えないと、モール全体の評判に影響が出る可能性があります。

- 決済管理の煩雑さ:原則として、決済は店舗ごとに契約します(1テナント=1契約)。これが出店者にとって管理の手間となり、参入のハードルになることもあります。

出店者側の視点

メリット

- 高度なブランディング:店舗ページを自由に作り込めるため、ブランドの世界観を存分に表現できます。独自のファンを育て、リピーターを獲得しやすい環境です。

- 独自のマーケティング施策:クーポン発行やメルマガ配信など、店舗独自の販促活動を自由に行えるため、顧客とダイレクトな関係を築けます。

デメリット

- 高い運営負荷:運営側のメリットは、裏を返せば出店者側の負担となります。ページの作成から受注管理、顧客対応まで、EC運営のほぼ全てを自社で行う必要があり、相応のリソースが求められます。

- 固定費の発生:売上がない月でもテナント料が発生するため、特にビジネスの立ち上げ期には負担となり得ます。

タイプ2:マーケットプレイス型(“商品”が主役のカタログモデル)

マーケットプレイス型は「店舗」という概念が希薄で、モールが定めた統一フォーマットに沿って「商品」を「出品」する形態です。ユーザーは個々の店舗を意識せず、商品を横断的に比較・購入します。Amazonマーケットプレイスがその典型です。

運営者側の視点

メリット

- スピーディな商品拡充:出品者は商品情報を登録するだけで販売を開始できるため参入ハードルが低く、短期間で圧倒的な商品数を集めることが可能です。

- 柔軟な収益設定:売上に応じて手数料(レベニューシェア)を得るモデルが基本です。出品者の実績に応じて手数料率を変えるなど、柔軟なマネタイズができます。

デメリット

- 広範な責任範囲:サイト全体の決済やカート機能を一括提供するため、特定商取引法に基づく表記など、販売に関する法的な責任は運営者に集約されます。出品商品の品質管理も重要な責務です。

- 収益の変動性:収益がモールの流通額に直結するため、市況やトレンドの影響を受けやすく、テナント型に比べて収益が不安定になる可能性があります。

出店者(出品者)側の視点

メリット

- 手軽な参入:複雑な店舗ページ作成が不要で、商品登録だけで販売できるため、EC運営の知識が少ない事業者でも簡単に始められます。

- 強力な集客力:モール自体が強力な集客力を持つため、出品するだけで多くのユーザーの目に触れる機会を得られます。

デメリット

- ブランディングの難しさ:サイトのデザインが統一されているため、店舗の独自性を出すことが難しく、他社との差別化は主に価格や商品力に頼ることになります。

- 激しい価格競争:特に同一商品が複数の出品者から販売される場合、ユーザーは最も安い価格を選ぶ傾向が強く、消耗戦ともいえる価格競争に陥りがちです。

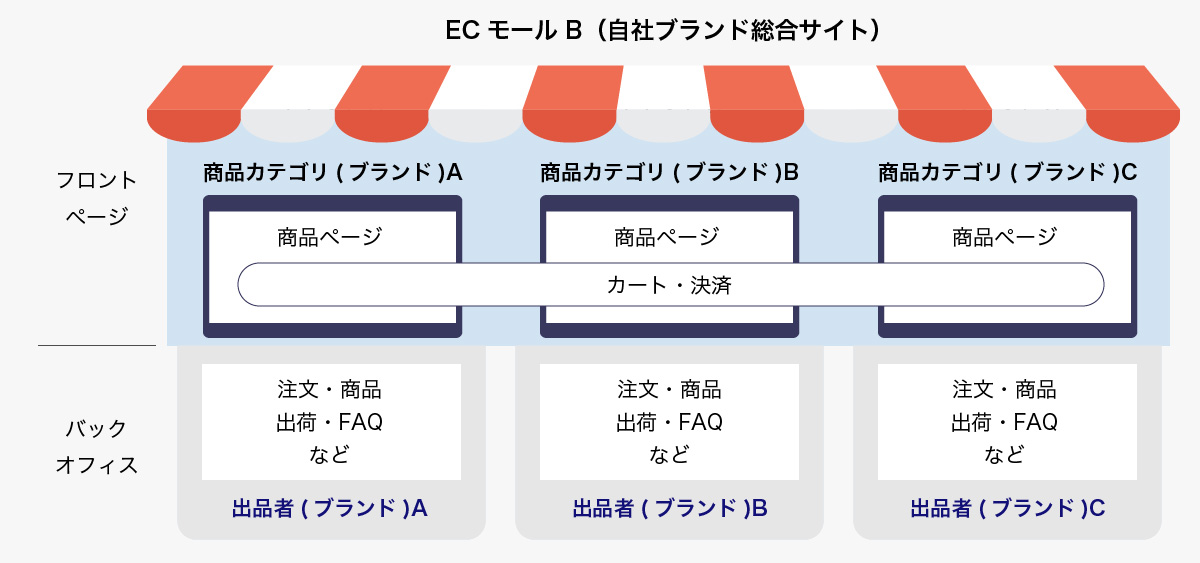

タイプ3:ハイブリッド型(両者の“いいとこ取り”をする進化モデル)

近年では、テナント型とマーケットプレイス型の特徴を併せ持つ「ハイブリッド型」が増えています。例えば、基本は手軽なマーケットプレイス型でありながら、有力なブランド向けに独自の店舗ページ開設を許可するなど、柔軟な運営が可能になります。

これにより、運営者は参入のハードルを低く保ちつつモールの魅力を高め、出店者はモールの集客力を活用しながらファンを育成できる、といった双方のメリットを両立できます。

【実践編】あなたのビジネスに最適なECモールはどのタイプ?

ここまで見てきた特徴を踏まえ、自社が目指す姿に最も近いモデルを選びましょう。まずは「誰に、何を、どのように届けたいか」という事業の核となるビジョンを明確にすることが、最適なモデル選びの第一歩です。

- 多様な店舗の個性を集め、発見する楽しさに満ちた「商店街」を作りたいなら

→ テナント型 が適しています。 - 特定ジャンルの商品を網羅し、ユーザーが比較検討しやすい「専門カタログ」を作りたいなら

→ マーケットプレイス型 が適しています。 - 手軽な出品環境で裾野を広げつつ、有力な事業者とは深く連携して価値を高めたいなら

→ ハイブリッド型 が最適な選択肢となるでしょう。

ECモール運営を支える「縁の下の力持ち」〜必須管理機能3選〜

社外から出店者を募るECモールを円滑に運営するためには、目に見えない裏側の機能が極めて重要です。ここでは特に重要な3つの機能をご紹介します。

- 柔軟な料金管理機能

月額固定費や売上手数料など、ビジネスモデルに応じた料金体系を柔軟に設定・管理できる機能です。これがなければ、事業として成立しません。 - 自動化された精算管理機能

店舗ごとの売上や手数料を正確に計算し、清算書として出力する機能です。煩雑な経理業務を自動化し、運営の効率を飛躍的に高めます。 - 迅速なトラブル検知機能(アラート)

商品の発送遅延や顧客対応の漏れなど、モールの信頼を損なう事態を運営者がいち早く察知するための機能です。健全なプラットフォームを維持するために不可欠です。

まとめ:ECモール構築は「生態系」を創るプロジェクト

この記事では、ECモールの代表的な3つのタイプについて、運営者と出店者双方の視点から解説しました。

ECモール構築は単なるサイト制作ではなく、一つの「生態系」を創り出す壮大なプロジェクトです。どのモデルが絶対的に優れているというわけではありません。成功の鍵は、自社が描くビジョンにどのモデルが最も合致しているかを、見極めることです。

自社のビジョンと、そこに参加してくれる事業者、そして集まるユーザーの三者が共に成長できるプラットフォームの形はどれか。その視点で、ぜひ最適なモデルを選択してください。

ECモール構築なら「GMOクラウドEC」